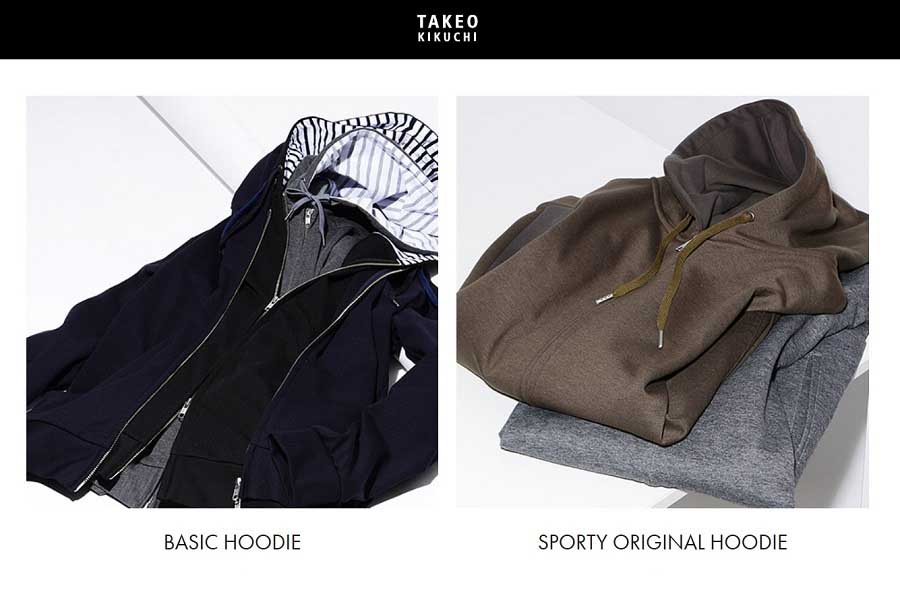

「普段着1枚に数万円」が当たり前

「DCブランド」という言葉もすっかり懐かしくなってしまいましたが、そこから誕生したブランドは21世紀になった現在でも人気です。

やはり値段もそれなりにしますが、品質のよさゆえに信頼度が高いのでしょうか。筆者(昼間たかし。ルポライター)は1990年代にTAKEO KIKUCHIの冬物のコートを買いました。当時8万円くらいした記憶があるのですが、手入れをしてまだ使っています。

さて、DCブランドは現代から見れば日本がキラキラと輝いていた1980年代のファッションムーブメントを象徴するものです。多くの人は「バブル景気の象徴」として語りますが、実際にはバブルの頃にはすでに、ブームを超えて誰もが当たり前に着ているものへと変化していました。

ファストファッションが主流の現代では、数万円もする服がほぼ普段着になっていたというのが、なかなか想像がつかないかもしれませんが、当時は服も高かったのです。

DCブランドが流行する背景には、1980年代に入りファッションにこだわる若者が増えたことが挙げられます。

その象徴が1978(昭和53)年にオープンしたラフォーレ原宿(渋谷区神宮前)でした。ラフォーレ原宿の人気はすさまじく、バーゲンの時期ともなれば数百m離れた原宿駅まで行列が伸びたといいます。

それまで、戦時中の配給などで行列することはあっても「たかが服」のために行列することなんて日本の歴史にはあり得なかった現象です。このラフォーレ原宿から、ファッションで個性を主張するスタイルが浸透していったといえます。

DCブランドとともに定着したクレジット文化

ファッションで個性を主張するスタイルのラフォーレ原宿とともにファッションの発信地となったのが、同時期にオープンした新宿の丸井(新宿区新宿)各館です。丸井が生み出したのは「借金をしてでも服を買う」というライフスタイルでした。

「借金」と書くとネガティブかもしれませんが、1980年代以前の日本ではクレジットカードに対する忌避感が根強くありました。クレジットカード以前のスタイルとして「月賦(げっぷ)」というものがありましたが、クレジットカード = 月賦 = 借金というネガティブなイメージで捉えられていたのです。

そこに登場したのが丸井の通称「赤いカード」。ここに、クレジットカードを使って上手にやりくりしながら日常を豊かにしていくライフスタイルも普及していきました。

さて、そんな丸井では1979(昭和54)年の夏からバーゲンを始めます。次第に若者客が増えるなかで、周辺百貨店との差別化を図った丸井では、年々DCブランドの導入を拡大していきます。ここで「赤いカード」とのリンクでDCブランドのブームは始まっていったわけです。

当時の雑誌には、次のような記述も残されています。

「(19)83年には全館に入り、“丸井でDCものを買う”という考えがすっかり定着したのもこのころ。学生時代、ちょっと手が出なかった憧れのデザイナーの服を丸井の赤いカードを利用して手に入れた人が、きっと世の中にはわんさかいるはずだ」(『Hanako』1989年10月19日号)

とりわけDCブランドのブーム最盛期の1987年1月のバーゲンで、新宿ヤング館に4500人が行列するまでになりました。一番乗りは前日の夕方18時から並び、行列は伊勢丹の裏からさらに先へと延び続けていたと記録されています。

ブラック系ファッションを定番化させた功績

しかし、何であれブームというものは最高潮に達すると退潮も早いものです。

前出の『Hanako』では「DCブランドが世の中にワッと出てきたときの強烈な印象があったせいか、“DC衰退”がよくささやかれる」とも記されています。

実際には、DCの衰退はもっと早くから始まっていたようで、前年の『DIME』1988年10月20日号の記事「DCブランド崩壊の今がチャンス? ジーパン、史上最高の売上!」では、すでにDCブランドの崩壊が決定的なものとした上で、一時は勢いを失っていたジーンズの需要が急増していることを報じています。

さて、このDCブランドというものは、極めて不思議なものです。

「これがDCブランドだ」と、明確なカテゴライズは存在しないのです。「DC」は「Designer’s(デザイナーズ) & Character’s(キャラクターズ)」の略とされていますが、これ自体にはまったく意味はありません。

ですので1980年代初頭から隆盛した、それまでの既製服とは一線を画したデザイナーの個性が光るファッションがすべて「DCブランド」というわけです。唯一特徴としていえるのは「だいたい黒っぽい服である」ということです。

今では黒っぽい服というのは無難なファッションの定番となっていますが、これもまたそれまでの日本ではなかったもので当初は「喪服の行列」と揶揄(やゆ)される奇妙なものでした。

「個性的」と「凡庸」の危うい境界線

形態や色ではカテゴライズできないDCブランドですが、それまでのファッションと大きく異なっていたのは販売形態です。

メーカー直営のブティックで、店のブランドを着たハウスマヌカンが販売するだけではなく、そこで買った服に身を包んで、アパレルメーカー経営のカフェバーに繰り出すという、服を売るだけでなくライフスタイルを提案するのが、1980年代のDCブランドの基本スタイルでした。それが、若者たちの人気を呼んだ理由といえるでしょう。

しかし巨大化したDCブランドは、奇妙な方向に発展しました。

多くのブランドでは、アパレル以外への多角化を進めたのです。不動産やレストラン経営や雑貨への商品の拡大は当たり前、パーソンズはスズキと組んでスクーターを発売し、ビギはホテル経営まで手を伸ばしました。なかにはラブホテル経営までありました。

これらブランド運営企業が目指したのは、衣服だけではなく施設や雑貨など、あらゆるものにファッション性を取り込むことでした。

多角経営の多くはもくろみ通りにはいきませんでした。むしろ、この「商売っ気」はDCブランドの価値を急落させていったともいえます。個性を主張するはずが「みんなが個性的な服を着ている = 凡庸」という矛盾を生み出してしまったからです。

昭和から平成へ移り変わる1989年頃の雑誌をめくると、DCブランドを指して「定番」という言葉がよく用いられていますから、この頃にはDCブランドに身を包んで個性を主張することは不可能になっていたと思われます。

時代を輝かせる「ファッション」という文化

とはいえ、ここで培われた「生活のあらゆる場面で個性を主張するライフスタイル」は人々の間に「常識」となり、当たり前の価値観のひとつとして現代社会に定着しています。

経済が退潮している現代では、再び個性を主張する意識は減り、安くて無難なファッションが好まれるようになっています。

多くの識者は新興諸国との対比で日本の経済的な退潮を、もはや逃れられないもののように論じています。しかし、ファッションひとつでまた、かつてのような輝きは取り戻せるのではないかと筆者は思っています。